|

|

| ようこそ!! 入り口です。 総合教育研究棟の 2階エントランスホールが会場です。 |

|

| 『高等農林学校』コーナー。 高等農林学校に関連する機器と 高等農林学校の地図。 |

|

|

『第七高等学校造士館』コーナー。 当時は珍しく、高価な実験道具の数々。 |

|

|

| 第七高等学校造士館時代の機器の中で 星球儀やクロノメーターなど状態の良い 機器が多数展示されていました。 「タイプライター」・「モーター」の展示。 |

|

|

|

|

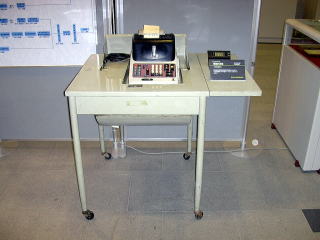

上の写真を見て、どれがサイレンか 分かるでしょうか ? 『計算機』コーナー アップルコンピューターです。 |

|

|

タイプライターは状態のいいものを 展示していました。 手回し計算機と現在の電卓。 『得業論文』コーナー |

|

|

|

|

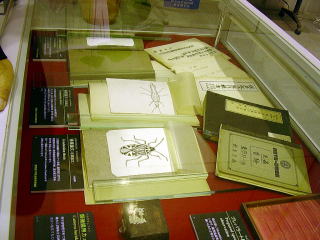

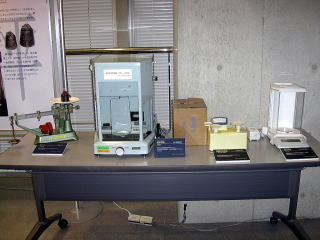

昆虫の図版が見えます。 『卓上計算機』。まだまだ動きます。 精密な天秤には、専用の分銅が 付属されているものもありました。 |

|

|

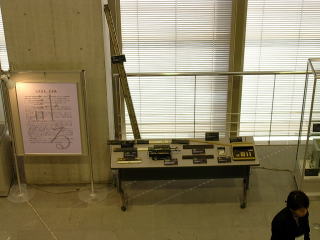

| 上までのびている大きな棒は『箱尺』 『秤』・『顕微鏡』コーナー 『秤』コーナーその2。 デジタル・アナログな秤が混在しています。 |

|

|

|

|

昭和初期の顕微鏡が多数ありました。 当時はとても高級品だったそうです。 『X線カメラ』 |

|

|

| 中央テーブル横に3つ並んでいるのは 理学部で保存されていた大型真空管 『真空管』コーナー サイモトロンは無線機に使用する 真空管です。 |

|

|

最後に・・・今回の特別展では、『計算尺』 『手回し計算機』を使用可能な機器として展示、 来場者が実際に使用することができました。 各機器の使用法が以下に掲載されております。 |

会場でお渡ししたお土産(ビーカー等)です。 |

手回し計算機について・使用法 計算尺の使用法 |